A arquitetura de software começa, antes de mais nada, com o vocabulário. As ideias que conseguimos conceber são delimitadas pelas palavras que dominamos. Como podemos discutir trade-offs sobre “complexidade” e “dificuldade” se, para nós, essas palavras significam a mesma coisa? Como podemos justificar o custo de uma decisão se não temos uma linguagem precisa para descrever o risco que ela mitiga? Este capítulo argumenta que a ferramenta mais fundamental de um arquiteto não é um diagrama ou uma tecnologia, mas sim a clareza de sua linguagem.

O trabalho do arquiteto raramente acontece em um campo de certezas. Ele opera em um nevoeiro de conhecimento incompleto, requisitos voláteis e sistemas tão interconectados que nenhum indivíduo pode compreendê-los em sua totalidade. Tomar decisões de alto impacto neste ambiente exige mais do que intuição; exige um processo mental disciplinado e iterativo.

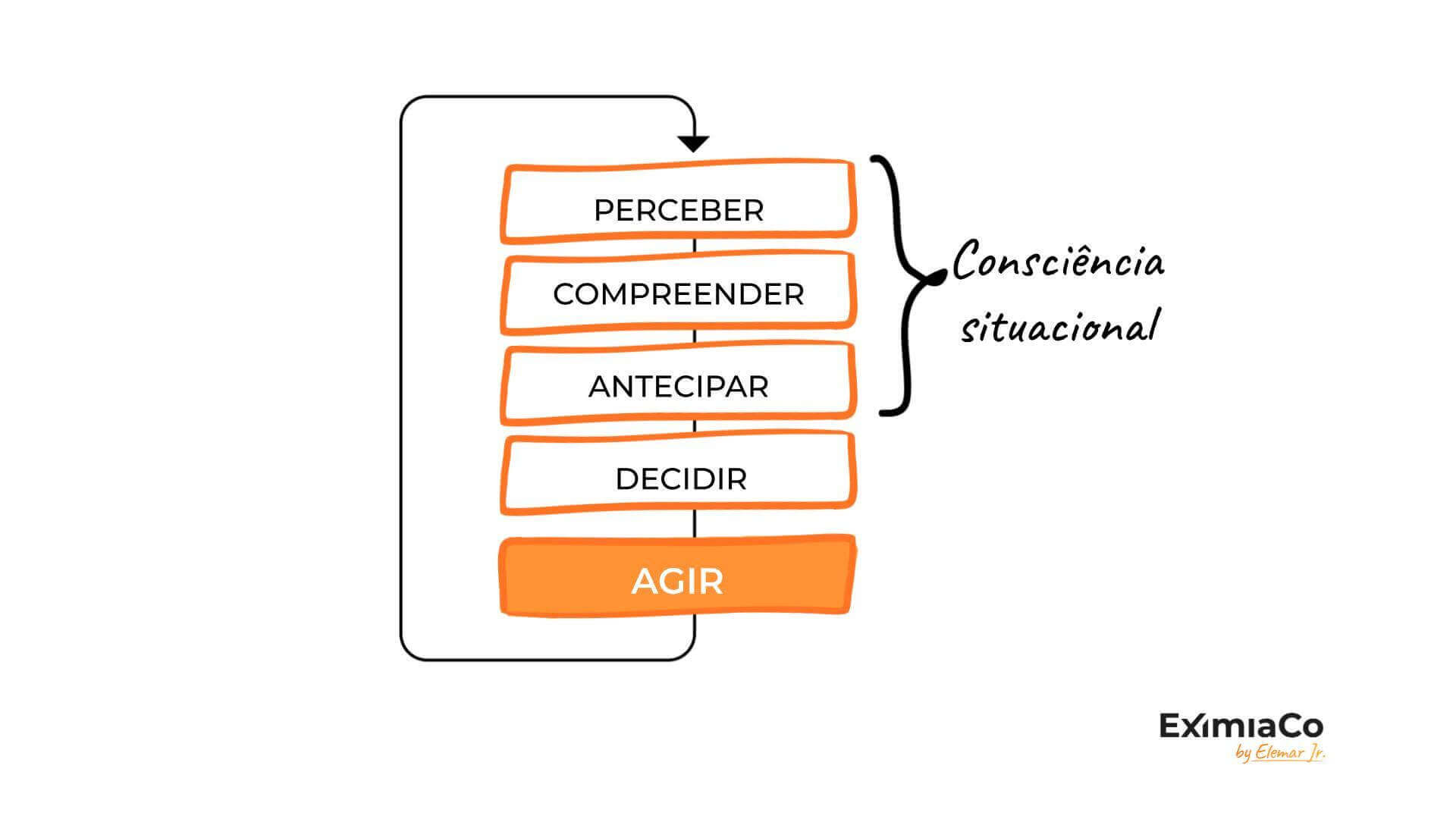

Para navegar esta incerteza, propomos um framework central: o Ciclo da Consciência Situacional. Este é um processo contínuo de cinco fases — Perceber, Compreender, Antecipar, Decidir e Agir — que serve como nosso guia para transformar observações ambíguas em intervenções deliberadas e estratégicas.

Neste capítulo, desvendaremos cada fase deste ciclo. Dissecamos a diferença crucial entre a complexidade inerente de um sistema e a dificuldade que ele impõe às nossas equipes. Exploraremos como gerenciar o risco não como um absoluto a ser eliminado, mas como uma variável a ser tolerada. E, finalmente, conectaremos este processo individual ao seu objetivo final: a criação de uma cognição externa distribuída, um “cérebro coletivo” onde o conhecimento do sistema reside, explícito e acessível, pronto para ser potencializado tanto por humanos quanto pela Inteligência Artificial.

O objetivo não é apenas desenhar caixas e setas, mas construir um modelo mental compartilhado que permita a toda uma equipe navegar com clareza. Vamos começar.

|  1984 Ilustra de forma literária e poderosa como a restrição do vocabulário (a “Novilíngua”) é usada para limitar a capacidade de pensamento crítico, reforçando a importância da linguagem. |

O Ciclo Virtuoso da Arquitetura: Um Processo de Aprendizagem Contínua

Contrariando a visão tradicional que a enxerga como uma fase inicial e estática, a arquitetura de software é, na sua essência, um organismo vivo. Ela não é simplesmente um projeto entregue na pedra, mas um diálogo constante entre o sistema que imaginamos e a realidade que emerge. O motor que impulsiona esse diálogo e transforma a incerteza em clareza é o Ciclo da Consciência Situacional.

Não se trata de uma mera sequência de tarefas a serem riscadas de uma lista. É um ciclo virtuoso porque cada volta completa enriquece a nossa compreensão, refina nosso modelo mental e torna a próxima decisão mais informada e precisa. Através da sua execução disciplinada, o arquiteto deixa de ser um mero reagente às crises e se torna um agente que molda ativamente a evolução do sistema, guiando-o em direção a uma maior simplicidade e eficácia.

Arquitetura como a Construção de Teorias: Tese, Antítese e Síntese

Todo sistema de software é, em sua essência, uma teoria tornada executável. É a nossa melhor explicação coletiva sobre um domínio de negócio, cristalizada em código, componentes e interações. Esta teoria não apenas dita o que o sistema faz, mas, fundamentalmente, explica por que ele opera de uma determinada maneira. Quando a arquitetura está clara e coesa, a teoria por trás dela é elegante e compreensível.

Essa teoria, no entanto, nunca é estática. Ela evolui através de um processo dialético clássico, um ciclo de tese, antítese e síntese que impulsiona o amadurecimento do sistema.

A tese é o nosso estado atual de conhecimento; é a arquitetura como ela existe hoje, funcionando como esperado em produção. É o modelo que validamos e que, até o momento, explica adequadamente a realidade.

A antítese é o confronto inevitável com a realidade que nossa teoria não previu. Pode ser um bug inesperado em produção, um novo requisito de negócio que quebra o modelo existente, um gargalo de performance sob carga ou uma mudança no mercado que invalida uma premissa fundamental. A antítese é a evidência de que nossa teoria é incompleta ou falha.

A resposta a este confronto não é um simples remendo, mas sim a criação de uma síntese. Este é o ato arquitetural de refinar a teoria. A síntese é uma nova arquitetura, um novo modelo ou um novo padrão que não apenas resolve o problema apresentado pela antítese, mas que também incorpora o aprendizado, resultando em uma compreensão mais robusta e precisa do domínio.

Esta nova síntese torna-se, imediatamente, a nova tese, e o ciclo recomeça. É assim que o conhecimento sobre o sistema amadurece e a arquitetura evolui — não em saltos revolucionários, mas em uma espiral ascendente de aprendizado contínuo.

As Fases do Ciclo: Da Percepção à Intervenção

Enquanto o processo dialético descreve como o conhecimento evolui, o Ciclo da Consciência Situacional detalha o que fazemos para impulsionar essa evolução. É um framework prático composto por cinco fases que transformam a incerteza em ação deliberada, guiando o arquiteto desde a observação passiva até a intervenção ativa no sistema.

- Perceber: Este é o ponto de partida, a fase de coleta de insumos. É o ato de observar a realidade do sistema e do seu ecossistema sem julgamento. A percepção vem de múltiplas fontes: métricas de performance, logs de erro, feedback de usuários, conversas com a equipe, análise de código-fonte e até mesmo a intuição que surge da experiência. Nesta fase, o objetivo não é interpretar, mas sim capturar o máximo de sinais e dados brutos possível.

- Compreender: Aqui, os dados brutos da percepção são transformados em informação. É a fase da organização e da modelagem. O arquiteto conecta os pontos, classifica as observações e busca padrões, construindo um modelo mental — uma teoria — que explique o porquê por trás dos sinais percebidos. Desenhar um diagrama, escrever um resumo ou identificar a causa-raiz de um problema são atos de compreensão. É a construção do nosso “mapa” do território.

- Antecipar: Com um mapa em mãos, podemos começar a prever. A antecipação é o exercício de usar nossa compreensão atual para projetar cenários futuros. É a fase das perguntas “e se?”. “Se introduzirmos este novo serviço, qual o impacto provável na latência?” “Se adiarmos esta atualização, quais os riscos que assumimos?”. Não se trata de adivinhação, mas de uma exploração informada de possíveis consequências, o que nos permite avaliar alternativas antes de nos comprometermos com uma delas.

- Decidir: Este é o ponto de inflexão, onde a análise se converte em compromisso. Com base nos cenários antecipados, o arquiteto deve fazer uma escolha. A decisão é o ato de selecionar um caminho, aceitando seus trade-offs inerentes. É nesta fase que as variáveis de complexidade, dificuldade e risco se tornam os critérios primários para a escolha, como veremos adiante.

- Agir: A decisão, por si só, não tem valor até ser executada. A ação é a fase da intervenção, onde a escolha se materializa em uma mudança tangível no sistema: a criação de um novo componente, a publicação de um Padrão de Decisão de Arquitetura (ADR), a implementação de uma nova ferramenta de observabilidade. Crucialmente, cada ação altera a realidade do sistema, gerando novos fatos, novas métricas e novos comportamentos. Esta nova realidade se torna, então, o insumo para a próxima fase de Perceber, e o ciclo virtuoso recomeça, agora a partir de um patamar mais elevado de conhecimento.

OODA Loop (John Boyd)

O precursor militar do Ciclo de Consciência Situacional. Estudar o OODA Loop (Observe-Orient-Decide-Act) oferece uma base sólida para entender a tomada de decisão em ambientes de incerteza.

|  Thinking, Fast and Slow Fundamental para entender como formamos nossos “modelos mentais” (teorias) e os vieses cognitivos que afetam nossas fases de “Perceber” e “Compreender”. |

|  The Fifth Discipline Aborda a criação de “organizações que aprendem”, alinhando-se com a visão da arquitetura como um ciclo contínuo de refinamento de teorias coletivas. |

A Essência do Trabalho do Arquiteto: Da Desorganização à Ordem

Se o Ciclo da Consciência Situacional é o motor do trabalho do arquiteto, a sua missão fundamental é canalizar a energia desse motor para um propósito claro: impor estrutura e clareza onde há ambiguidade. Em um projeto de software, a entropia é o estado natural; sem um esforço deliberado e contínuo, os sistemas tendem ao caos. O arquiteto é o principal agente que luta contra essa tendência, mas para lutar eficazmente, é crucial entender contra o que, exatamente, se está lutando. E aqui, precisamos fazer uma distinção fundamental entre dois inimigos que, embora parecidos, exigem estratégias completamente diferentes.

Combatendo a Desorganização vs. a Bagunça

Imagine um quarto de hotel onde um hóspede joga suas roupas por toda parte. O cenário é caótico, mas não podemos chamá-lo de “bagunçado” em um sentido estrito. O problema é a desorganização: não existe um lugar pré-definido e acordado para cada peça de roupa suja. A ausência de um sistema, de uma estrutura, é a raiz do problema.

Agora, imagine a mesma cena na casa desse hóspede. Se a roupa está espalhada pelo chão, mas existe um cesto de roupa suja claramente designado no armário, o problema muda de natureza. Agora, temos bagunça. A bagunça não é a ausência de um sistema; é a falha em seguir o sistema que existe.

Esta analogia é poderosa porque espelha perfeitamente a realidade de um projeto de software. O papel primário e mais estratégico do arquiteto não é arrumar a bagunça — essa é uma responsabilidade coletiva. A sua função primordial é combater a desorganização. É seu trabalho definir onde as coisas devem ficar: qual a estrutura de pastas do projeto, qual o padrão para comunicação entre serviços, como as decisões devem ser documentadas, qual a estratégia para o tratamento de erros. O arquiteto cria a “organização”, o sistema de ordem.

Somente quando essa organização existe e é compreendida pela equipe, o conceito de “bagunça” passa a fazer sentido. Um código que viola um padrão arquitetural, uma dependência circular ou uma lógica de negócio colocada na camada errada são exemplos de bagunça. Com um sistema de ordem claro, qualquer membro da equipe pode identificar e corrigir a bagunça. Sem ele, cada um cria sua própria ordem, e o resultado inevitável é o caos da desorganização sistêmica.

As Variáveis da Decisão: Gerenciando Complexidade, Dificuldade e Risco

Uma vez que a organização está estabelecida e o ciclo de consciência situacional nos trouxe ao ponto da escolha, a fase de “Decidir” se revela como o verdadeiro coração do trabalho arquitetural. Aqui, raramente existe uma resposta “certa” e absoluta. Toda decisão significativa é um ato de balanceamento, um trade-off que troca um benefício por um custo, seja ele imediato ou futuro.

Para navegar esses trade-offs de forma lúcida, precisamos de um vocabulário preciso para descrever as forças que estamos manipulando. Essas forças são, fundamentalmente, a Complexidade e a Dificuldade, os dois principais impulsionadores do Custo e do Risco em qualquer projeto de software. Elas não são sinônimos; são duas dimensões distintas que exigem análise e estratégias separadas.

A missão do arquiteto não é buscar a eliminação total dessas duas forças — uma meta impossível em qualquer sistema útil — mas sim garantir que cada grama de complexidade ou dificuldade adicionada ao sistema seja uma escolha deliberada e justificada, paga com uma moeda de valor ainda maior para o negócio. Nas seções seguintes, vamos dissecar cada uma dessas variáveis, desvendando como elas se manifestam, como interagem e como podemos gerenciá-las para construir sistemas que não sejam apenas funcionais, mas também sustentáveis.

Complexidade: A Anatomia Objetiva do Sistema

A complexidade, em termos arquiteturais, não é um sentimento de confusão; é uma propriedade objetiva e mensurável de um sistema. Ela pode ser decomposta em duas variáveis primárias: a quantidade de elementos que o compõem e a densidade de suas interconexões. Um sistema se torna mais complexo à medida que adicionamos mais partes móveis ou criamos mais dependências entre as partes existentes.

Considere a clássica decisão entre um monólito e microsserviços. Em termos de implantação, um monólito é estruturalmente simples: é um único elemento. Uma arquitetura de microsserviços é, por definição, mais complexa nesse aspecto, pois é composta por dezenas ou centenas de elementos distintos que se interconectam através da rede. A aposta dos microsserviços é que, ao aumentar a complexidade da distribuição, é possível reduzir drasticamente a complexidade interna de cada serviço individual, tornando o código mais simples e as equipes mais autônomas. A complexidade não foi eliminada; ela foi estrategicamente deslocada de um lugar para outro.

Cada nova tecnologia, biblioteca ou serviço de nuvem que introduzimos em nosso ecossistema adiciona um novo elemento, aumentando a complexidade total. E essa complexidade impõe um “imposto” contínuo sobre o sistema. Mais elementos significam mais coisas para monitorar, manter, proteger e, crucialmente, para um desenvolvedor entender a fim de realizar seu trabalho.

Nosso objetivo como arquitetos é lutar pela simplicidade — a menor quantidade de elementos e interconexões necessárias para resolver um problema. No entanto, a simplicidade estrutural, por si só, não garante uma boa solução. Uma carroça com rodas quadradas é uma estrutura incrivelmente simples, com poucos elementos e interconexões claras. Não há complexidade em seu design. No entanto, como essa estrutura interage com o seu ambiente torna seu uso problemático. Isso nos leva à segunda variável fundamental de nossas decisões: a dificuldade.

Dificuldade: O Fator Humano da Familiaridade

Se a complexidade é a anatomia do sistema, a dificuldade é o custo cognitivo para interagir com ele. Diferente da complexidade, que é uma propriedade objetiva, a dificuldade é inteiramente subjetiva e centrada no ser humano. Ela mede o esforço mental que uma pessoa — seja um desenvolvedor, um operador de sistemas ou um novo membro da equipe — precisa despender para compreender, modificar ou manter uma parte do sistema.

A variável mais importante que governa a dificuldade é a familiaridade. A dificuldade de uma tarefa é inversamente proporcional à familiaridade que temos com ela. Um padrão de projeto que para um arquiteto sênior é “fácil” e intuitivo, para um desenvolvedor júnior pode parecer uma barreira intransponível de abstração. A tecnologia não mudou; o que muda é o nível de familiaridade do observador.

Ignorar essa dinâmica é uma das fontes mais comuns de fracasso em projetos. Quando um arquiteto propõe uma solução que é radicalmente nova para a equipe — seja uma nova linguagem, um novo paradigma de programação ou uma nova plataforma de nuvem —, ele está, por definição, introduzindo um alto grau de dificuldade. A consequência natural da baixa familiaridade é a resistência. O cérebro humano é programado para economizar energia, e aprender algo novo é uma atividade de altíssimo custo energético.

Essa resistência não é apenas uma questão de atitude; ela se manifesta em riscos concretos para o projeto:

- Aumento do tempo de desenvolvimento: A curva de aprendizado se traduz em lentidão.

- Aumento da taxa de erros: A inexperiência leva a bugs, configurações incorretas e vulnerabilidades de segurança.

- Redução do moral da equipe: Lutar constantemente com ferramentas difíceis é frustrante e desmotivador.

Portanto, a responsabilidade do arquiteto não é apenas escolher a ferramenta “tecnicamente superior”, mas sim a ferramenta mais eficaz para a sua equipe, no seu contexto atual. A decisão de introduzir uma nova tecnologia deve vir acompanhada de uma pergunta crucial: “Qual é o nosso plano para gerenciar a dificuldade e construir a familiaridade necessária para que esta decisão seja bem-sucedida?”. Às vezes, a resposta mais sábia é escolher uma solução “boa o suficiente” com a qual a equipe já é familiar, em vez de uma solução “perfeita” que ninguém sabe como usar.

A Dívida Técnica como Moeda de Troca Consciente

A Dívida Técnica é um dos conceitos mais mal compreendidos na engenharia de software, frequentemente confundida com código de baixa qualidade ou simples desleixo. No contexto da tomada de decisão arquitetural, no entanto, ela adquire um significado muito mais estratégico. A dívida técnica deliberada não é um erro; é uma escolha. É o resultado explícito de uma decisão de otimizar para a velocidade de desenvolvimento agora, aceitando conscientemente um custo mais elevado de manutenção ou refatoração no futuro.

Esta decisão é um trade-off direto entre os custos de desenvolver e manter. Quando uma equipe opta por uma solução que é mais rápida de implementar — geralmente porque aproveita a familiaridade existente e evita a introdução de nova complexidade —, ela está efetivamente “pegando um empréstimo” contra o futuro do projeto.

O exemplo clássico é o uso de um banco de dados relacional como uma fila de mensagens. É a solução ideal? Absolutamente não. Um sistema de mensageria dedicado como Kafka ou RabbitMQ é tecnicamente superior em todos os aspectos: performance, escalabilidade, resiliência e funcionalidades. No entanto, introduzir um novo sistema de mensageria traz consigo:

- Aumento da Complexidade: Um novo elemento para operar, monitorar e manter no ecossistema.

- Aumento da Dificuldade: A necessidade de a equipe aprender uma nova tecnologia, com sua própria API, conceitos e armadilhas.

Em um cenário onde a necessidade é entregar valor rapidamente para validar uma hipótese de negócio e o volume de mensagens esperado é baixo, usar o banco de dados pode ser a decisão mais sensata. A equipe contrai uma dívida técnica, mas, em troca, ganha velocidade e evita a sobrecarga cognitiva imediata.

A maturidade de um arquiteto ou de uma equipe não é medida pela ausência de dívida, mas pela sua capacidade de contraí-la de forma intencional e gerenciada. Um desenvolvedor pleno sabe como fazer “certo”; um sênior entende quando e por que, às vezes, é preciso fazer o “errado” de propósito. A chave é que essa dívida seja visível, documentada (por exemplo, em um ADR) e venha com um plano, ainda que vago, de como e quando será “paga”. Usada como uma ferramenta estratégica, a dívida técnica é uma alavanca poderosa; quando acumulada por negligência, torna-se uma âncora que afunda o projeto.

Medindo o Risco: A Batalha Estratégica entre MTTR e MTBF

A gestão do risco é talvez a responsabilidade mais crítica e menos compreendida do arquiteto. Frequentemente, as discussões sobre risco são paralisadas por um ideal inatingível de “zero falhas”. No entanto, em sistemas complexos, a questão não é se eles vão falhar, mas quando e com que gravidade. A verdadeira tarefa do arquiteto é alinhar a estratégia de engenharia com a tolerância ao risco real do negócio, e essa estratégia se manifesta em uma batalha entre duas métricas-chave: MTTR e MTBF.

O MTBF (Mean Time Between Failures), ou Tempo Médio Entre Falhas, é a métrica da prevenção. Em sistemas onde uma falha tem consequências catastróficas — o software de controle de um avião, um marca-passo ou um robô explorando Marte —, todo o processo de engenharia é otimizado para maximizar o tempo em que o sistema opera sem erros. Isso implica em ciclos de desenvolvimento longos, testes exaustivos e uma aversão extrema a mudanças. A estabilidade é o valor supremo.

Do outro lado do espectro está o MTTR (Mean Time To Recovery), ou Tempo Médio de Recuperação. Esta é a métrica da resiliência. Em ambientes de alta complexidade e rápida evolução, como a arquitetura da Netflix, aceita-se que as falhas são inevitáveis. A complexidade do sistema é tão grande que é impossível prever todas as interações problemáticas em um ambiente de testes. Portanto, a estratégia muda: em vez de prevenir todas as falhas, o foco é em detectar e se recuperar delas o mais rápido possível, idealmente antes que o usuário final perceba. Isso exige uma arquitetura com baixo acoplamento, observabilidade de classe mundial e automação de implantação impecável.

A escolha de qual métrica priorizar dita fundamentalmente as decisões arquiteturais. E a aplicação da estratégia errada ao contexto errado pode ser desastrosa, como ilustra a famosa história do “Memory Leak da Black Friday”. Uma grande empresa de e-commerce, buscando garantir a estabilidade para o dia de maior venda do ano, instituiu um “freeze” nos deploys — uma clássica estratégia de MTBF. O que eles não sabiam é que o sistema tinha um vazamento de memória lento, que era mascarado pelos reinícios constantes causados pelos deploys diários (um comportamento de MTTR). Com o freeze, o sistema rodou ininterruptamente por tempo suficiente para que o vazamento consumisse toda a memória, causando uma queda total no momento mais crítico do ano. A medida de segurança, desalinhada com a realidade operacional do sistema, causou a própria catástrofe que pretendia evitar.

A lição é clara: o papel do arquiteto é forçar uma conversa honesta sobre a verdadeira tolerância ao risco e garantir que a arquitetura do sistema seja uma reflexão dessa realidade, e não de um ideal de perfeição.

|  Release It!: Design and Deploy Production-Ready Software Um guia prático sobre padrões de estabilidade e resiliência, essencial para entender as decisões de design que influenciam o balanço entre MTTR e MTBF. |

|  Simple Made Easy - Rich Hickey (2011) A palestra definitiva que disseca a diferença fundamental entre “simples” (o oposto de complexo) e “fácil” (o oposto de difícil), alinhando-se perfeitamente com o capítulo. |

|  Deprecating Simplicity • Casey Rosenthal • GOTO 2018 Apresenta o raciocínio por trás da Engenharia do Caos, defendendo que em sistemas complexos, otimizar para recuperação rápida (MTTR) é mais eficaz do que buscar a prevenção de falhas. |

A Arquitetura da Equipe: Estruturando a Cognição com Team Topologies

Se as decisões arquiteturais são um ato de balancear complexidade e dificuldade, a pergunta inevitável é: onde travamos essa batalha? A resposta, muitas vezes, não está no código ou nos diagramas, mas no organograma. Aqui, nos deparamos com a força inexorável da Lei de Conway: qualquer sistema de software que uma organização projeta acabará por espelhar a estrutura de comunicação dessa organização. Por décadas, vimos isso como uma observação passiva, uma limitação com a qual tínhamos que conviver.

No entanto, a arquitetura moderna nos convida a inverter essa perspectiva. Se a estrutura da equipe dita a arquitetura, então a estrutura da equipe é uma decisão arquitetural — talvez a mais importante de todas. Em vez de sermos vítimas da Lei de Conway, podemos usá-la como uma ferramenta de design.

É neste ponto que o modelo de Team Topologies se revela não como uma metodologia de RH, mas como uma das ferramentas de design mais poderosas à disposição do arqueto. O brilhantismo de Team Topologies está em seu reconhecimento de que a carga cognitiva é o principal gargalo para a entrega de valor em escala. É impossível que uma única equipe domine a complexidade do negócio, a infraestrutura da nuvem, a segurança, a observabilidade e as melhores práticas de desenvolvimento, tudo ao mesmo tempo.

Team Topologies nos oferece um vocabulário e padrões para projetar equipes que deliberadamente absorvem, abstraem e gerenciam os diferentes tipos de carga cognitiva, permitindo que os times focados no fluxo de valor (stream-aligned teams) possam operar com a máxima clareza e velocidade. Nas seções seguintes, exploraremos como dois desses padrões — Times de Plataforma e Times Habilitadores — atuam como alavancas estratégicas para, respectivamente, gerenciar a complexidade sistêmica e combater a dificuldade em toda a organização.

Times de Plataforma como Abstração da Complexidade

A principal arma no arsenal de Team Topologies para combater a complexidade sistêmica é o Time de Plataforma. A realidade da engenharia moderna é que a infraestrutura subjacente se tornou extraordinariamente complexa. Kubernetes, malhas de serviço, pipelines de CI/CD, stacks de observabilidade, scanners de segurança — a lista de ferramentas e conceitos que um time precisa dominar para simplesmente colocar um serviço em produção é esmagadora. Esperar que cada time de produto seja especialista em todo esse ecossistema é uma receita para a lentidão e o esgotamento.

O Time de Plataforma age como um escudo estratégico contra essa sobrecarga. Sua missão é absorver essa complexidade acidental da infraestrutura e oferecê-la de volta aos outros times não como um conjunto de ferramentas desconexas, mas como uma plataforma coesa e fácil de consumir — uma “estrada pavimentada” (paved road).

Esta plataforma se torna um produto interno, com APIs claras, documentação e suporte, projetado para seus clientes: os outros desenvolvedores. Do ponto de vista de um time focado no fluxo de valor, a complexidade de dezenas de serviços de nuvem e ferramentas de DevOps é abstraída para uma única interação, ou um conjunto mínimo delas. Em vez de se preocupar com a configuração de um cluster Kubernetes, o time simplesmente consome um “serviço de computação”. Em vez de configurar Prometheus e Grafana, ele consome um “serviço de observabilidade”.

Ao fazer isso, o Time de Plataforma ataca diretamente a nossa definição de complexidade: ele reduz drasticamente a quantidade de elementos e interconexões com os quais um time de produto precisa se preocupar. O resultado é uma redução massiva na carga cognitiva. A equipe de produto não precisa mais construir a estrada a cada nova jornada; ela pode simplesmente dirigir nela, em alta velocidade, focando sua preciosa energia mental na complexidade que realmente importa: a do domínio de negócio.

Times Habilitadores como Vetores de Familiaridade

Enquanto os Times de Plataforma combatem a complexidade ao abstrair o sistema, os Times Habilitadores (Enabling Teams) combatem a dificuldade ao aprimorar as capacidades das pessoas. Se uma plataforma é a estrada pavimentada, o time habilitador é o instrutor de direção experiente que se senta ao seu lado, garantindo que você aprenda a dirigir o novo veículo com confiança e segurança.

A missão primária de um Time Habilitador é ser um vetor de familiaridade. Eles são compostos por especialistas em uma determinada área — seja uma nova prática como Testes de Contrato, uma nova tecnologia como Kafka, ou a melhor forma de utilizar a plataforma interna — e seu objetivo é disseminar esse conhecimento pela organização.

Diferentemente de um time de plataforma, eles não são donos de um serviço. Sua interação com os outros times é temporária e consultiva. Eles trabalham lado a lado com uma equipe focada no fluxo de valor por um período definido, com um objetivo claro: preencher uma lacuna de conhecimento específica. Seja para ajudar a equipe a fazer seus primeiros passos com uma nova ferramenta, refatorar um módulo legado ou adotar uma nova prática de segurança, o Time Habilitador atua como um catalisador de aprendizado.

Ao fazer isso, eles atacam diretamente a Carga Cognitiva Relevante — o esforço mental necessário para aprender algo novo. Em vez de deixar as equipes lutando sozinhas com a documentação e tutoriais, o Time Habilitador oferece um caminho guiado e acelerado para a competência. Seu sucesso não é medido pelo que eles constroem, mas pela autonomia que deixam para trás. Um Time Habilitador bem-sucedido torna-se, idealmente, obsoleto, pois a familiaridade que eles transmitiram se tornou parte integrante das habilidades da outra equipe.

Ao implantar estrategicamente Times Habilitadores, uma organização pode evoluir suas capacidades técnicas de forma muito mais rápida e segura. Eles são a resposta arquitetural para o desafio da mudança, permitindo a adoção de novas e valiosas tecnologias sem serem paralisados pela resistência e pelo risco que a falta de familiaridade inevitavelmente gera.

Da Mente ao Coletivo: Cognição Distribuída e Ferramentas Modernas

As seções anteriores nos levaram a uma jornada pelo universo mental do arquiteto. Dissecamos as forças da complexidade e da dificuldade, ponderamos o balanço estratégico entre risco e resiliência, e seguimos o ciclo de consciência que guia o raciocínio por trás de cada decisão fundamental. Chegamos a um ponto em que, armados com um vocabulário preciso e um framework de pensamento, somos capazes de fazer escolhas mais lúcidas e deliberadas.

Contudo, uma arquitetura brilhante que existe apenas na mente de uma ou duas pessoas é uma miragem perigosa. É um castelo de cartas mantido em um frágil equilíbrio pela presença constante de seus criadores. Este conhecimento centralizado é o maior ponto único de falha de qualquer sistema, mais insidioso que um servidor sem redundância ou um banco de dados sem backup. Quando a justificativa para uma decisão crucial reside apenas na memória de quem a tomou, a arquitetura se torna vulnerável à entropia organizacional: a saída de um membro chave da equipe, a simples passagem do tempo ou a pressão por novas entregas podem apagar o “porquê” por trás do “o quê”, deixando para trás uma estrutura cujo propósito se perdeu.

Sem um entendimento compartilhado, a equipe não consegue tomar boas decisões locais que reforcem a visão global. Cada novo desenvolvedor enfrenta uma curva de aprendizado íngreme e desnecessária, e cada debate técnico arrisca revisitar problemas já resolvidos. A arquitetura, em vez de ser uma força que habilita e acelera, torna-se um dogma a ser seguido cegamente ou um obstáculo a ser contornado.

O desafio final, portanto, não é apenas alcançar a consciência situacional, mas escalá-la. É preciso transformar o conhecimento tácito e individual em um ativo explícito e coletivo. A solução para esta fragilidade é a criação deliberada de uma Cognição Externa Distribuída. Este é o processo de mover o conhecimento — as teorias, os modelos, as decisões e suas justificativas — da cabeça das pessoas para artefatos que compõem um “segundo cérebro” para a equipe. O objetivo é construir um repositório vivo da consciência situacional coletiva, um lugar onde a arquitetura do sistema reside de forma durável, pesquisável e, acima de tudo, compreensível por todos.

Cognição Externa Distribuída: A Teoria Tornada Explícita

A prática da Cognição Externa Distribuída é a antítese da documentação tradicional — aqueles manuais estáticos, gerados ao final de um projeto, que rapidamente se desatualizam e raramente são lidos. Em vez de registrar o resultado final, a cognição externa foca em capturar e compartilhar o processo de pensamento que leva a esse resultado. É a prática de tornar a teoria do nosso sistema visível, acessível e, acima de tudo, útil.

Este “cérebro coletivo” não é um único artefato, mas um mosaico de peças de conhecimento interligadas. Cada uma delas serve como um fragmento da consciência situacional da equipe:

- Cada Padrão de Decisão de Arquitetura (ADR) que articula não apenas a decisão, mas as alternativas consideradas e o contexto da escolha.

- Cada diagrama C4 que comunica uma faceta da arquitetura em um nível de abstração apropriado para seu público.

- Cada README bem escrito que vai além das instruções de instalação para explicar o propósito e as responsabilidades de um serviço.

- Cada linha de código que adota uma Linguagem Ubíqua, refletindo fielmente os conceitos do domínio de negócio.

Quando o conhecimento é externalizado desta forma, ele deixa de ser uma memória frágil e se torna um ativo organizacional com propriedades transformadoras:

- É Durável: Ele sobrevive à inevitável rotatividade da equipe, garantindo que o “porquê” por trás das decisões não se perca quando as pessoas se movem para outros projetos ou empresas.

- É Pesquisável: Permite que qualquer membro da equipe, novo ou antigo, encontre rapidamente o contexto por trás de uma parte do sistema, reduzindo drasticamente o tempo gasto em arqueologia de código.

- É Debatível: Ao tornar as teorias explícitas, elas podem ser desafiadas de forma construtiva. Um ADR pode ser revisado à luz de novas informações, permitindo que a arquitetura evolua através do ciclo de tese, antítese e síntese.

- Acelera a Familiaridade: É a ferramenta mais poderosa para reduzir a dificuldade. Um repositório rico de cognição externa é o melhor guia para um novo desenvolvedor, permitindo-lhe construir um modelo mental preciso do sistema muito mais rapidamente.

Ao construir ativamente este corpo de conhecimento, estamos fazendo mais do que apenas registrar o passado; estamos investindo na clareza e na inteligência do nosso futuro.

Habilitando a Inteligência Artificial como um Membro da Equipe

A ascensão da Inteligência Artificial generativa transforma a prática da cognição externa de uma “boa higiene” organizacional em uma vantagem estratégica decisiva. Uma IA, por mais avançada que seja, é fundamentalmente uma máquina de processamento de contexto. Sem um contexto rico e específico, ela oferece respostas genéricas, plausíveis na superfície, mas muitas vezes inúteis ou até perigosas na prática. Com um contexto profundo, no entanto, ela se torna um assistente extraordinariamente poderoso.

Nosso repositório de cognição externa distribuída — os ADRs, os diagramas, as discussões técnicas documentadas — é o contexto perfeito. Ao tratar esse corpo de conhecimento não apenas como um arquivo morto, mas como um dataset vivo, nós convidamos a IA a participar da consciência coletiva da equipe. Ela deixa de ser uma ferramenta externa que consultamos esporadicamente e se torna um membro ativo do time, capaz de raciocinar com base no nosso próprio histórico e lógica.

Neste novo paradigma, a IA pode executar tarefas que antes eram impensáveis ou exigiriam um esforço humano hercúleo:

- Analisar a consistência arquitetural: Podemos perguntar: “Esta nova decisão de usar um barramento de eventos, que estamos propondo no ADR-042, entra em conflito com a justificativa de simplicidade e comunicação ponto a ponto que usamos no ADR-017 para o domínio X?”

- Acelerar o onboarding e a familiaridade: Um novo desenvolvedor pode inquirir: “Explique para mim, com base em nossa documentação, qual a teoria por trás do nosso serviço de pagamentos e quais são os principais trade-offs que levaram ao seu design atual.”

- Auxiliar na depuração e análise de impacto: Diante de um erro em produção, podemos solicitar: “Dado este erro de latência, quais foram as últimas cinco decisões arquiteturais relacionadas aos serviços X, Y e Z que poderiam ter influenciado este comportamento?”

Em última análise, o esforço para tornar nosso conhecimento explícito e compartilhado transcende a melhoria da colaboração humana. Ele constrói a fundação sobre a qual as ferramentas de IA podem amplificar nossa capacidade de perceber, compreender e agir. A IA se torna um acelerador do nosso próprio Ciclo de Consciência Situacional, permitindo que a equipe opere em um nível de clareza e velocidade que antes era inatingível.

Documenting Architecture Decisions O artigo seminal que introduziu o conceito de Architecture Decision Records (ADRs), a ferramenta mais prática e eficaz para criar a cognição externa distribuída. |

|  Building a Second Brain Oferece um método prático (CODE, PARA) para externalizar o conhecimento individual, servindo de base para a criação da cognição distribuída da equipe. |

|  How Microsoft Developers Use AI in Real-World Coding | BRK103 Desenvolvedores da Microsoft, Stephen Toub e David Fowler, demonstram o uso prático e real do GitHub Copilot. Através de live coding, eles otimizam um motor de regex, melhoram performance e geram testes, oferecendo dicas pragmáticas para seu dia a dia, sem hype. |

Conclusão: O Arquiteto como Facilitador da Consciência Coletiva

Chegamos, então, ao cerne do papel do arquiteto na era moderna. A jornada que percorremos neste capítulo, partindo da precisão da linguagem e atravessando o ciclo completo da consciência situacional, nos leva a uma conclusão fundamental: a função mais elevada do arquiteto não é ser o detentor central da verdade, mas o mestre facilitador do processo pelo qual a equipe inteira constrói e refina essa verdade.

O sucesso arquitetural não se mede pela elegância de um diagrama inicial, mas pela velocidade e eficácia com que a equipe pode iterar através do ciclo de perceber, compreender, antecipar, decidir e agir. É medido pela clareza da organização que ele estabelece, que permite a todos combater a bagunça. É medido pela lucidez com que trade-offs de complexidade e dificuldade são debatidos e pela maturidade com que o risco é gerenciado.

Ao dominar a linguagem da arquitetura e promover ativamente a cognição distribuída, o arquiteto transcende a função técnica. Ele se torna o catalisador que transforma um grupo de indivíduos em uma mente coletiva, capacitando a organização a tomar decisões mais inteligentes, rápidas e seguras, e a construir sistemas que são, em última instância, um reflexo dessa clareza compartilhada.